Принято считать, что тоталитаризм подразумевает существование единой господствующей идеологии. В России это называется чуть ли не главной чертой тоталитаризма, хотя Джордж Оруэлл придерживался иного, не столь примитивного мнения, изложенного им в 1941 году:

"Объявив себя непогрешимым, тоталитарное государство вместе с тем отбрасывает само понятие объективной истины. Вот очевидный, самый простой пример: до сентября 1939 года каждому немцу вменялось в обязанность испытывать к русскому большевизму отвращение и ужас, после сентября 1939 года — восторг и страстное сочувствие. Если между Россией и Германией начнется война, а это весьма вероятно в ближайшие несколько лет, с неизбежностью вновь произойдет крутая перемена. Чувства немца, его любовь, его ненависть при необходимости должны моментально обращаться в свою противоположность".

То же самое можно сказать о русских агитпроповских кульбитах. Что в 1939-м — от антифашизма к совместным парадам РККА и вермахта, что после войны — от интернационализма к борьбе с космополитизмом. Однако все эти повороты возможны в рамках тоталитарной системы и тоталитарной идентичности и являются основой этой идентичности. Демократическая идентичность исключает моментальные ценностные изменения.

Цель власти, по определению Оруэлла, — власть. И вся идеология, то есть политическая аксиология тоталитарного сообщества, сводится к обслуживанию ее интересов всем населением страны, будь то его героическая мобилизация или, напротив, гедонистическое отчуждение. Первично не содержание идеологии, а возможность сделать любую идеологию тоталитарной. Но каково бы ни было словесное наполнение потребляемой социумом продукции, в основе его должно быть противопоставление цивилизованному миру. Даже если это консьюмеризм и утилитаризм. Именно поэтому в годы официального гедонизма возникло невразумительное клише "суверенная демократия", применявшееся для определения российской политической системы. Появилось и сгинуло, поскольку слово "демократия" стало бранным.

Обратимся к последней, тринадцатой главе классического произведения Ханны Арендт. Она называется "Идеология и террор".

"Идеальный подданный тоталитарного режима — это не убежденный нацист или убежденный коммунист, а человек, для которого более не существуют различия между фактом и фикцией (т.е. реальность опыта) и между истиной и ложью (т.е. нормы мысли)".

Столь же краток и афористичен Оруэлл: "Правоверный не мыслит — не нуждается в мышлении. Правоверность — состояние бессознательное".

То есть власти — власть, а идеология выступает в качестве одной из технологий ее осуществления, причем вовсе не в позитивном своем содержании, а в качестве ограничителя свободы мысли и свободы выбора. Любая тоталитарная идеология негативна по своей природе, даже попытки воодушевления человека она делает через отрицание — достаточно вчитаться в "Доктрину фашизма", "Майн кампф", "Государство и революция", в советские идеологические документы, в речи и в записи в социальных сетях первых лиц нынешней России.

Такое же впечатление производит и нынешняя борьба за традиционные ценности, которые обязательно должны быть представлены в массовой культуре, в шоу-бизнесе. С точки зрения управления тоталитарным сообществом ставка на массовую культуру наиболее эффективна, это понимал еще Геббельс (до него это понимал еще и Ленин — "Пока народ безграмотен, из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк". — Редакция Каспаров.Ru). Но и его пропаганда в конечном счете была абсолютно негативна — от антисемитизма до призывов к тотальной войне. И в современной России все традиционные ценности сводятся к набору запретов и фобий. Цель в рейхе и в России наших дней была одна — вдохновить население на агрессию и разрушение. Не убедить, а одухотворить.

Сейчас в России весьма популярна концепция тоталитарной банальности зла, разработанная Ханной Арендт в ее очерках для журнала "Нью-Йоркер" с процесса Эйхмана в Израиле. Мол, зло совершалось винтиками-шпунтиками, людьми-шестеренками, исполнявшими приказы бездумно и без эмоций. Даже классический труд Арендт "Истоки тоталитаризма" далеко не бесспорен. Что же до ее очерков о процессе Эйхмана, то в оценке его личности Арендт воспроизвела линию защиты, настаивавшей на безликости подсудимого, "всего лишь выполнявшего приказ", в то время как сам круг его обязанностей подразумевал высокую степень самостоятельности и инициативности. Личные записи Эйхмана и многочисленные свидетельства знавших его людей убеждают в том, что это был человек, вдохновленный своей высокой миссией, убежденный в том, что искореняет вселенское зло. Не я первый говорю, что Арендт заменила знание и осмысление фактов умозрительными построениями. И не в Эйхмане одном дело. Использование "Циклона Б" и превращение мертвецкой крематория в газовую камеру — инициатива заместителя коменданта Освенцима, о которой комендант доложил Эйхману, а тот одобрил. Не винтики — одухотворенные люди. Не банальность зла, а одержимость злом.

Сдается мне, что одной очень важной черты тоталитаризма Арендт не поняла, спроецировав на него нечто свойственное классической бюрократической системе в государствах вполне демократических, где и в самом деле все рутинно и банально. Демократия — скука смертная и сплошная серость. Вслед за Арендт многие стали рассматривать тоталитаризм как триумф бюрократии, упуская из виду одну весьма важную деталь: тоталитарная бюрократия не тождественна бюрократии демократического государства, даже если ее представляют одни и те же люди в разных исторических обстоятельствах, как, например, Ганс Глобке. Выполняемые задачи, их правовое оформление и требования к исполнителям исключали прежнее отчуждение личности и функции, люди системы работали и по службе, и по душе.

Тоталитарная бюрократия — антипод той, что существует в демократическом обществе. Она не формальна, одухотворена, она не машина, которую можно включить, выключить, ремонтировать, менять запчасти. Она страшный живой монстр. Именно она, а не то "самое холодное из всех чудовищ", которое проклинал Ницше, усматривавший в устранении государства "радугу и мосты, ведущие к сверхчеловеку". И он оказался прав — в основе любого тоталитаризма лежит перерождение демократических институтов, в том числе и бюрократии.

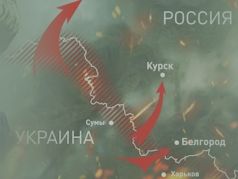

Михаил Ромм в "Обыкновенном фашизме" внушал мысль, что тоталитаризм — власть смешных ничтожеств. Арендт убеждала в том, что тоталитаризм — банальность, рутина и серость. Но исторический опыт свидетельствует: тоталитаризм — это власть умных, сильных, целеустремленных и способных на всё вождей. Это единство одухотворенных людей, поднимающихся в едином порыве над повседневностью. Тоталитаризм окрыляет простого человека, делая его причастным к великому общему делу. Продолжение вторжения в Украину в феврале 2022 года показало одухотворенность нынешнего поколения россиян, в том числе и тех, кто пошел воевать. Этого не хочет видеть меньшинство населения, не понимающее глубину и силу народной поддержки тоталитарного устройства России, которое немыслимо без агрессивных войн.

Это очень важная деталь в тоталитарной самоидентификации — уверенность в высокой миссии над- и сверхчеловеческого масштаба. Есть такая миссия и у тех, кто освобождает Украину от украинцев, называя это войной против нацизма, поддерживаемого "коллективным Западом". Исследователи тоталитаризма уделяли и уделяют много внимания системе насилия. Но оно было бы пустым и никчемным без тоталитарного вдохновения. Человек тоталитарный — это одухотворенный человек.